秋が深くなるまえに、東北ツーリングをもう一発やっておきたい!

ということで、山形・宮城・福島県境の日帰り欲張りツーリングをしてきました。

ルートはこんな感じですが、Googleが鳩峰峠を抜けてくれない・・・

今回、無謀にも旅程の最後に昼食を組んだので、行きたいところは13:00頃までに回りたい。

なので、出発を早めにして、3:00には家を出ます。

行きは330km、3時間半ほど高速の旅・・・やや退屈ですが、遠征なのでこればっかりはしかたない。

クルコン巡航で、東北道を黒磯PAに寄り道しつつ進みます。

さすがに10月に入り、曇り予報の日ともなると、気温は2桁あるかないか。

白石ICで降りたら、そのまままっすぐ蔵王エコーライン方面に向かいます。

時間はちょうど6:30、もう十分に明るいですね。

白石の時点でも結構寒いのに、これから1600mまで登ります。

太陽が昇る時間とはいえ、さすがに寒そう。

今シーズン初のダウンジャケットを中に着込んで、ホットコーヒーも飲んで、準備万端!

上りはじめは、お馴染み蔵王大権現の鳥居。

鳥居のたもとの橋を超えたらヘアピンの連続する蔵王エコーラインのはじまりです。

やや路面が荒れているカーブもあるものの、線形は概ね良好。

ゆるすぎず、タイトすぎもしないカーブが多く、バイクで一番楽しい頃合いの道が続きます。

あれよというまに標高が上がり、視界が開けました。

3年ぶりのエコーライン、いつもの滝見台で記念撮影。

以前の写真より天気はイマイチなものの、かわらない風景で安心。

遠くの空まで眺めても雲は薄く、雨の心配もなさそう。

蔵王連峰は、北関東・南東北の多くの山々と同じように火山地帯。

磐梯吾妻スカイラインや万座温泉を思わせる荒涼な山肌が垣間見えます。

駒草平の展望台で一旦バイクをとめ、休息ついでに北を眺めます。

雲は山頂より高く、今日は霧やモヤにも悩まされることはなさそうですね。

駒草平より上にいくと、早くも紅葉がはじまっていました。

木々が黄色や赤に色づき、視界がカラフル。

曇り空で彩度が下がってしまっているのは残念ですが、それでも先日まで見ていた夏の木漏れ日の明るいグリーンと景色を対比して見ると、秋の訪れと、その先の冬を予感します。

冬は嫌いじゃないですが、バイクで山に行けないのは悲しい・・・。

天気も天気ですし、風が強く気温も9度。

寒い中灰色の風景を見るために上がる必要はないかな。

今日は蔵王ハイラインもリフトもスキップして、そのまま山形方面へ。

蔵王はハイキングや火口観光がメインなので、峠越えは特に施設もなく、あっさりしていますw

ここからは下りルートで、同じようにヘアピンカーブをいなしていきます。

山形県側の道は、やや切り返しの間隔が長く、ゆったり走って急カーブ、ゆったり走って急カーブという繰り返し。

宮城側は矢継ぎ早にカーブの連続だったので、だいぶ性格が違います。

直線で一息入れてぐぐっと曲がるリズミカルさもまたいいですね。

こっちから登ってくるルートでも走ってみたいなーと思いますが、山形スタートはなかなかハードルが高いw

道を下りきると、国道13号線で南へ。

もう1ヶ月もするとこの辺は真っ白になるんでしょうね。

見晴らしのいい直線道路で息を整え、次の峠道へ。

国道13号線から県道13号線というわかりづらい乗り換えをして、進路は東、再び宮城方面へ。

時間はここで8:00をまわり、太陽はずいぶん高くなってきましたが、気温はイマイチ上がらず。

まぁ終日曇り予報なので仕方ないかな。

本格的な峠道へ入る前に、道の駅たかはたへ寄ります。

もう山形県から離れてしまうので、お土産を買おうと思いましたが・・・

残念ながら売店は9:00や9:30からの営業。土産は福島で買いましょう。

ツーリングで移動しながらいろいろ回ってると「どこ行ったんですか?」って聞かれて答えに困るものの、なんとなく土産は福島より山形のほうが遠くに行った感じがしません?

さて、パニアは空のまま、次なる峠道は鳩峰(はとみね)峠の国道399号線。

399号線自体は、太平洋側のいわき市からあちこちに寄り道してずっと続く長い国道ですが、今回走るのはその北端に近いところです。

宮城・山形県境には、エコーラインより南だけでも国道13号、国道113号と走っていて、さらに13号沿いに東北中央道も並行して走っており、その中でも一番改良度合いの低い峠道が鳩峰峠。

宮城側の結節点が13号と近いこともあり、需要が小さいから改良も進まないんでしょうね。

山に向かって一直線に伸びる道は、賑わいとは程遠い景色。

需要が低いのも極まっていて、この峠、崩れたら復旧工事されるのも遅く、通れること自体が珍しいレベル。

冬季はあたりまえに閉鎖されてしまいますし、雪崩や土砂崩れでダメになるとシーズンが通行止のまま終わることもざら。

今は珍しく通れるようになっているので、迷わずルートに組み込みました。

豪雪地ですし、なんとなく楢峠とイメージが近い気がしますね。

電光掲示板もアナログの立て看板も、ともに全長8mを超える車の侵入禁止を呼びかけています。

結構な数の看板があったので、抜け道として利用しようとして、にっちもさっちもいかなくなる車が多いのかも。

道自体は、よくある山間部の未改良国道という感じ。

それなりに整備されてはいますが、細かいヘアピンや崩れた箇所が多く、路肩の損壊もちらほら。

写真はだいぶマシなところですが、ひどいところは停めて写真を撮る気が起きませんw

斜面の形も複雑なのか、今どっちを向いているか全然わからないカオスな登りかたをしています。

比べてみると、エコーラインはずいぶん行儀がいいですね。

交通量が少ないので落石は落ちっぱなし、落ち葉は積もりっぱなし。

それでも国道なので、同様に交通可能なことが珍しい道同士で比較しても、林道や県道よりはよほどいい道ですね。

ただ、直線がほとんどなく、ずっと曲がってる気がするw

サイクリングロードとして著名なのか、自転車を多く見かけました。

いい意味で酷い峠道でしたが、頂上付近からの眺望も最高でした。

西側を見ているので、下界にはちょうど高畑のあたりが見えているはず。

クッキリはしていませんが、盆地に薄く立ち込めた雲が綺麗。

鳩峰峠は785mとのことで、このあたりはまだうっすらとしか紅葉していませんね。

峠のてっぺんでは山形から福島県へ入り、下りはじめます。

あれ?宮城方面に向かっていたはずでは・・・?

この峠、少しだけ福島県の北端を掠めて宮城に入るんですね。

ちゃんと県境の区画を見ていなかったので、一瞬違う峠に登ってきたのかと思って焦りましたw

ということで、山形・宮城・福島県境の日帰り欲張りツーリングをしてきました。

ルートはこんな感じですが、Googleが鳩峰峠を抜けてくれない・・・

今回、無謀にも旅程の最後に昼食を組んだので、行きたいところは13:00頃までに回りたい。

なので、出発を早めにして、3:00には家を出ます。

行きは330km、3時間半ほど高速の旅・・・やや退屈ですが、遠征なのでこればっかりはしかたない。

クルコン巡航で、東北道を黒磯PAに寄り道しつつ進みます。

さすがに10月に入り、曇り予報の日ともなると、気温は2桁あるかないか。

白石ICで降りたら、そのまままっすぐ蔵王エコーライン方面に向かいます。

時間はちょうど6:30、もう十分に明るいですね。

白石の時点でも結構寒いのに、これから1600mまで登ります。

太陽が昇る時間とはいえ、さすがに寒そう。

今シーズン初のダウンジャケットを中に着込んで、ホットコーヒーも飲んで、準備万端!

上りはじめは、お馴染み蔵王大権現の鳥居。

鳥居のたもとの橋を超えたらヘアピンの連続する蔵王エコーラインのはじまりです。

やや路面が荒れているカーブもあるものの、線形は概ね良好。

ゆるすぎず、タイトすぎもしないカーブが多く、バイクで一番楽しい頃合いの道が続きます。

あれよというまに標高が上がり、視界が開けました。

3年ぶりのエコーライン、いつもの滝見台で記念撮影。

以前の写真より天気はイマイチなものの、かわらない風景で安心。

遠くの空まで眺めても雲は薄く、雨の心配もなさそう。

蔵王連峰は、北関東・南東北の多くの山々と同じように火山地帯。

磐梯吾妻スカイラインや万座温泉を思わせる荒涼な山肌が垣間見えます。

駒草平の展望台で一旦バイクをとめ、休息ついでに北を眺めます。

雲は山頂より高く、今日は霧やモヤにも悩まされることはなさそうですね。

駒草平より上にいくと、早くも紅葉がはじまっていました。

木々が黄色や赤に色づき、視界がカラフル。

曇り空で彩度が下がってしまっているのは残念ですが、それでも先日まで見ていた夏の木漏れ日の明るいグリーンと景色を対比して見ると、秋の訪れと、その先の冬を予感します。

冬は嫌いじゃないですが、バイクで山に行けないのは悲しい・・・。

天気も天気ですし、風が強く気温も9度。

寒い中灰色の風景を見るために上がる必要はないかな。

今日は蔵王ハイラインもリフトもスキップして、そのまま山形方面へ。

蔵王はハイキングや火口観光がメインなので、峠越えは特に施設もなく、あっさりしていますw

ここからは下りルートで、同じようにヘアピンカーブをいなしていきます。

山形県側の道は、やや切り返しの間隔が長く、ゆったり走って急カーブ、ゆったり走って急カーブという繰り返し。

宮城側は矢継ぎ早にカーブの連続だったので、だいぶ性格が違います。

直線で一息入れてぐぐっと曲がるリズミカルさもまたいいですね。

こっちから登ってくるルートでも走ってみたいなーと思いますが、山形スタートはなかなかハードルが高いw

道を下りきると、国道13号線で南へ。

もう1ヶ月もするとこの辺は真っ白になるんでしょうね。

見晴らしのいい直線道路で息を整え、次の峠道へ。

国道13号線から県道13号線というわかりづらい乗り換えをして、進路は東、再び宮城方面へ。

時間はここで8:00をまわり、太陽はずいぶん高くなってきましたが、気温はイマイチ上がらず。

まぁ終日曇り予報なので仕方ないかな。

本格的な峠道へ入る前に、道の駅たかはたへ寄ります。

もう山形県から離れてしまうので、お土産を買おうと思いましたが・・・

残念ながら売店は9:00や9:30からの営業。土産は福島で買いましょう。

ツーリングで移動しながらいろいろ回ってると「どこ行ったんですか?」って聞かれて答えに困るものの、なんとなく土産は福島より山形のほうが遠くに行った感じがしません?

さて、パニアは空のまま、次なる峠道は鳩峰(はとみね)峠の国道399号線。

399号線自体は、太平洋側のいわき市からあちこちに寄り道してずっと続く長い国道ですが、今回走るのはその北端に近いところです。

宮城・山形県境には、エコーラインより南だけでも国道13号、国道113号と走っていて、さらに13号沿いに東北中央道も並行して走っており、その中でも一番改良度合いの低い峠道が鳩峰峠。

宮城側の結節点が13号と近いこともあり、需要が小さいから改良も進まないんでしょうね。

山に向かって一直線に伸びる道は、賑わいとは程遠い景色。

需要が低いのも極まっていて、この峠、崩れたら復旧工事されるのも遅く、通れること自体が珍しいレベル。

冬季はあたりまえに閉鎖されてしまいますし、雪崩や土砂崩れでダメになるとシーズンが通行止のまま終わることもざら。

今は珍しく通れるようになっているので、迷わずルートに組み込みました。

豪雪地ですし、なんとなく楢峠とイメージが近い気がしますね。

電光掲示板もアナログの立て看板も、ともに全長8mを超える車の侵入禁止を呼びかけています。

結構な数の看板があったので、抜け道として利用しようとして、にっちもさっちもいかなくなる車が多いのかも。

道自体は、よくある山間部の未改良国道という感じ。

それなりに整備されてはいますが、細かいヘアピンや崩れた箇所が多く、路肩の損壊もちらほら。

写真はだいぶマシなところですが、ひどいところは停めて写真を撮る気が起きませんw

斜面の形も複雑なのか、今どっちを向いているか全然わからないカオスな登りかたをしています。

比べてみると、エコーラインはずいぶん行儀がいいですね。

交通量が少ないので落石は落ちっぱなし、落ち葉は積もりっぱなし。

それでも国道なので、同様に交通可能なことが珍しい道同士で比較しても、林道や県道よりはよほどいい道ですね。

ただ、直線がほとんどなく、ずっと曲がってる気がするw

サイクリングロードとして著名なのか、自転車を多く見かけました。

いい意味で酷い峠道でしたが、頂上付近からの眺望も最高でした。

西側を見ているので、下界にはちょうど高畑のあたりが見えているはず。

クッキリはしていませんが、盆地に薄く立ち込めた雲が綺麗。

鳩峰峠は785mとのことで、このあたりはまだうっすらとしか紅葉していませんね。

峠のてっぺんでは山形から福島県へ入り、下りはじめます。

あれ?宮城方面に向かっていたはずでは・・・?

この峠、少しだけ福島県の北端を掠めて宮城に入るんですね。

ちゃんと県境の区画を見ていなかったので、一瞬違う峠に登ってきたのかと思って焦りましたw

山形→福島→宮城→福島と県境の入り組んだところを横断します。

福島県部分の道はかなり綺麗に舗装が直されていて走りやすいです。

道幅も山形県部分にくらべて広く、道もよごれていません。

きっと最近大規模に改良したんでしょうね。

宮城に入ってからは、峠も落ち着き、ゆるやかな里道に入ります。

こちら側のアプローチには通行止めのバリケードと看板が置きっぱなし。

当然問題なく通行できましたし、山形方面には閉鎖の表示がありませんでしたから、この看板は間違っているはず。

こっちからきた人、看板を信じて引き返してしまうんじゃないだろうか・・・。

稲子を過ぎたら道はまた福島に入り、摺上(すりかみ)川ダムのダム湖に沿って降っていきます。

この湖の名前は「茂庭っ湖(もにわっこ)」。

ちょっとおふざけがすぎる上に、センスが疑われるw

摺上側ダムはオーソドックスなロックフィルダム。

ダム本体も周囲の斜面もゆるやかで、コの字型になっているので、ともすればスタジアムの観客席になりそうな雰囲気です。

南岸にも立派な橋を含む道路が整備されているようですが、車両通行止めのよう。

福島県部分の道はかなり綺麗に舗装が直されていて走りやすいです。

道幅も山形県部分にくらべて広く、道もよごれていません。

きっと最近大規模に改良したんでしょうね。

宮城に入ってからは、峠も落ち着き、ゆるやかな里道に入ります。

こちら側のアプローチには通行止めのバリケードと看板が置きっぱなし。

当然問題なく通行できましたし、山形方面には閉鎖の表示がありませんでしたから、この看板は間違っているはず。

こっちからきた人、看板を信じて引き返してしまうんじゃないだろうか・・・。

稲子を過ぎたら道はまた福島に入り、摺上(すりかみ)川ダムのダム湖に沿って降っていきます。

この湖の名前は「茂庭っ湖(もにわっこ)」。

ちょっとおふざけがすぎる上に、センスが疑われるw

摺上側ダムはオーソドックスなロックフィルダム。

ダム本体も周囲の斜面もゆるやかで、コの字型になっているので、ともすればスタジアムの観客席になりそうな雰囲気です。

南岸にも立派な橋を含む道路が整備されているようですが、車両通行止めのよう。

もったいないなー。

ダムの水位が上限に達した場合に水をあふれさせる洪水吐のコンクリートスロープが綺麗ですね。

普段は地下にある発電用の水管から放流してるので、ここはほとんど水が流れないはず。

ダムをすぎてまもなく、道路は国道13号と合流し、鳩峰峠はここでおしまい。

次なる目的地に向けて再度の水分補給です。

時間はここでまだ9:30ですが、走行距離的にはもう帰ってもいいくらいの満足度w

しかしまだまだ回りたいところがあります。

欲張るために早起きしましたからね!

県道5号線から市道に逸れて、松川沿いに西側へ。

この写真の下側についてる標識、沿道にいくつも立っているのですが、他で見たことないですね。

上のは褪せてますが、よくある落石注意です。

ローカル標識なんだろうか?おそらく路肩注意の意味だと思われ、その標識にある通り、ボロボロの路肩と落石のある崖に挟まれた道を進んでいきます。

高低差はそれほどないですが、クネクネ具合はなかなかのもの。

それほど長く走らないうちに、大平の集落にでます。

大平という名前のとおり、ここだけ大きく開けていて平坦な地形。

地滑りか陥没地形のようにも見えますね。

いくつも家屋が立ち並んでいますが、どうやら多くは廃屋・空き家のよう。

とはいえ、畑の手入れの時期なのか冬支度なのか、この日は通過時に見ただけでも5〜6人ほど人影がありました。

前を走る軽自動車も住民の方なのかな?

集落を一番奥まで突き抜けたT字路の先は未舗装になりますが、ここの右側へ進みます。

目的は奥羽本線の赤岩駅。

ただし、未舗装なだけでなく線形も厳しいようで、さすがにリッターのロードバイクで入るのはリスキー。

2km弱の道のりを徒歩で行軍開始。

はじめのうちはNinja1000SXでも行けたかな?というフラットダートが続きます。

途中いくつか分岐しますが、基本的には「下る道」を選んで進みます。

大きく回り込むヘアピンカーブが2つに、小さいのが3つくらいで、あとは細かいクネクネ地形。

進むにつれてどんどん路面の斜度も厳しくなり、荒れ始めます。

幅の狭い車やオフロードバイクはちょっと注意すれば行き来できそうですが、天気の悪い日はやめておいたほうがよさそう。

土嚢の足元スカスカになってるのが怖すぎるw

この補強、話によると廃枕木を利用しているんだとか。

たしかに木の部分はかなり硬く、しっかりした素材のようです。

とはいえ下がどうなってるかは・・・

ヘアピンの部分は泥が水を含んでぐずぐずになっていました。

ここはバイクで来てたら絶対泣いてた。

FFの車だと勢いつけなきゃ登れなくなりそうですね。

歩くこと15分ほど、下り坂は割と楽でした。

川沿いにでて景色が開けたら、駅はもうすぐです。

駅への斜面を降りるところ、脇に大きな廃トンネルが見えます。

実はこのトンネル、奥羽本線が改良されるまではスイッチバック(折り返し)線として使われていたものです。

スイッチバックといっても、ただジグザグに折り返して上るタイプのものとは違い、ここは本線がまっすぐ伸びているので、通過する列車はスイッチバックする必要はありませんでした。

とはいえ、峠越えの線路の勾配は急なため、坂を上る列車は通過こそできるものの、駅で止まると再び発車することはできないという・・・。

そのため、停車は平坦なところにして、勢いをつけて再び登り始めるために「わき道」として作られたのがこのトンネルを含む駅の構造物です。

現在は機関車牽引でなく電車になって登坂性能が上がったことと、通過する列車が短くなって平坦部分だけにおさまるようになったこともあり、スイッチバックはお役御免。

こんな感じでただの草むらと化していたのでした。

春ごろだとトンネルまで簡単にいけるみたいですが、夏を超えたこの時期はもう草ぼうぼうで行く気にならずw

トンネルの正面側にまーっすぐ伸びるかつての線路跡。

ここを通って新しい駅のホームに入ります。

脇にある一段高いところは、スイッチバック時代のホーム跡ですね。

倉庫だか詰所だかもありますが、屋内側にも草が生えてる始末。

機器箱とか変電設備とか、いくつか現役で使っていそうな施設はありましたが、基本的には無人なのかな。

新しい駅の近くには車が数台止まっていました。

おそらく保線とか工事の拠点として使われているんでしょうね。

何かあったときには列車でここまで来て、ここから工事するために車で移動すると。

どの車も数日か数週間かは動かしていない感じでした。

新しい駅、といいましたが、新しい駅も既に駅として機能してはいません。

赤岩駅は2016年以降、全列車が通過する休止駅となっています。

大平の集落に車を使えない子供がいた頃には必要があったんだと思いますが、今や誰も使わないということなんでしょうね。

2016年より以前も12月頭から3月半ばまで休止となっていた期間があったようなので、本当に数人の住人ための駅だったんでしょうね。

そんなローカルで廃墟みにあふれた駅ですが、なんと駅設備は案外綺麗。

ご存知の人はご存知だと思いますが、スイッチバックを廃止したタイミングというのが、山形新幹線の開業。

そう、この駅、奥羽本線の駅であると同時に、新幹線が通過する駅でもあります。

山形新幹線はいわゆる「ミニ新幹線」で、在来線と直通してるんですね。

ぐぐっとカーブして一気に登ってくる、綺麗に整備された路盤。

こっちを見れば間違いなく新幹線の線路。

東京駅からここまで、「つばさ」が直通運転しているわけです。

全列車通過駅ですけどw

待合室は一応現役でした。

大きいハチが中でブンブンしていた・・・。

ベンチは4つ、壁の跡は時刻表かな。

もうこの駅に列車が止まることはなさそうです。

さて、駅ならざる駅をたっぷり楽しんだあとは、来た道を大笹生(おおざそう)の町まで戻ります。

もちろん徒歩で15分山道を戻って、更に路肩注意の道をバイクで戻る!

10:00過ぎに駅について、結局バイクに跨ったのは11:00くらいでした。

赤岩駅から先はどこにも道がつながっていないので、戻るほかありません。

朝は寒くて震えてたのに、上りの山歩きで汗だくになりました。

大笹生からは綺麗に整備された幹線、国道13号線を走り、山の中をトンネルで突っ切って西へ。

途中で脇道に逸れ、県道154号線、県道232号線に入ります。

こちらは道がガタガタながらもソコソコ交通があり、時折ダンプも行き交います。

路面のガタガタ具合はなかなかにヤバく、ポケットの中にビスケットがあったら128個くらいに増えそうです。

路面補修のセンスがない!

そんなデコボコ県道の先にあるのは、次の目的地である峠駅。

さきほどの赤岩駅から板谷駅を挟み、二駅西にあたります。

「峠の力餅」で有名な駅で、こちらは休止していない現役の駅です。

この駅は、豪雪地帯の中にあるため駅そのものがスノーシェッドですっぽり覆われた駅。

まるで工場施設の中にいるような雰囲気ですが、ここも当然さっきの線路のつづきなので、新幹線が通過する駅です。

透明トタンの明かりとりがあるとはいえ、薄暗く静寂に包まれた駅内。

上下線2本とホームの幅分の大きなスノーシェッドです。

新幹線は止まりませんが、奥羽本線の列車はとまります。

1日上下で各6本、合計12本だけの停車です。

ホームにはちゃんと照明と待合室もあり、ご覧の通りキチンと整備されています。

奥はすぐ山に入るトンネル。

外は見えませんが、駅へのアクセス道路も相当な勾配ですし、谷の深いところにかろうじて平地を見つけて存在することがわかります。

この駅も、かつてはスイッチバックが行われていた駅でした。

1990年まで、東から西に向かって「赤岩」、「板谷」、「峠」、「大沢」と、4駅連続でスイッチバック。

長大なトンネルがそう簡単に掘れず、動力を機関車に頼っていた時代、そうでもしないと米沢に列車を通せなかったし、そうでもして通す価値があったんですね。

スイッチバック側の線路の遺構はそのまま駅前の道路とつながっており、自由に出入りできます。

この通路の先に「峠の力餅」のお店があるので、冬場はここがメインの通路。

駅として現役で、屋根があり、通行もそこそこあるので、ここは藪に飲まれてはいませんw

かつて鉱山から掘り出した鉄鉱石を積みこんでいたこともあるそうで、駅構内はかなりの設備が用意されていたと思われます。

開放されている部分もレール4条ぶんくらいの設備は入りそう。

ポイントレールの分岐部分だけがなぜか残されているので、身近で見ることもできます。

峠駅の入り口となる県道には、先に訪れた赤岩駅との中間にあたる板谷駅への入り口もあります。

板谷駅や大沢駅もそれぞれたくさん見所があるみたいですが、今回はさすがに欲張りすぎたので、またの機会にw

峠駅をあとにしたら、再び来た道を戻って国道13号へ。

今日は往復ピストンが多くて疲れます!

お昼を回ったので腹も減った。

食事を求めて13号からは西に進み、米沢市の南端をかすめます。

米沢からは西吾妻スカイバレーこと県道2号で会津方面へ。

先日3ラインは走りましたが、こっちには来なかったので久々の走行です!

西吾妻スカイバレーも、かつては有料の観光道路だった場所。

そのため作りがよく、線形も美しく、景色もいい。

積雪地特有の路面のデコボコはあるものの、ツーリングにはもってこいの道。

スカイバレーを走り抜け、五色沼のあたりからはゴールドラインに乗り換え。

山歩きでかいた汗が気持ちよくとび、涼しい高原の空気。

食事はどうなったかって?今日最後の目的は会津で馬刺し!

会津坂下か会津若松で迷いましたが、今回は会津若松。

時間が遅くなってしまい、到着は13:30。

ちょっと駅で長居しすぎたのと、前走車が予想以上に多かった・・・!

14:30までやっておられるそば・うどんの徳一さんでお昼にします。

今日のチョイスは「会津の天ざる」と、もちろん馬刺し!!!

会津の馬刺しは赤身ですね。生姜醤油であっさりおいしい。

会津の天ざるは名物が揚げてあって、にしんの一夜干しにするめいか、山菜・・・

そしてなんと、薄皮まんじゅうw

あんこたっぷりのお饅頭がカラッと揚がってびっくりしましたが、めっちゃうまい!

欲張りツーリングの締めとしては大満足なご馳走でした。

そんなこんなで、磐梯河東ICから高速に乗って、常磐道経由で帰宅。

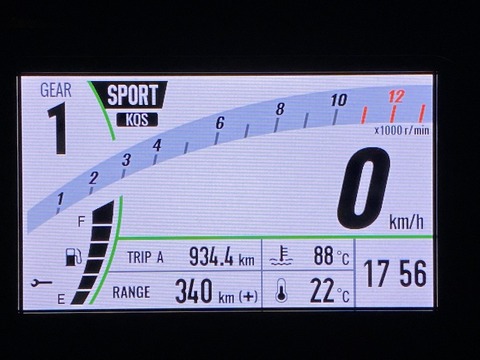

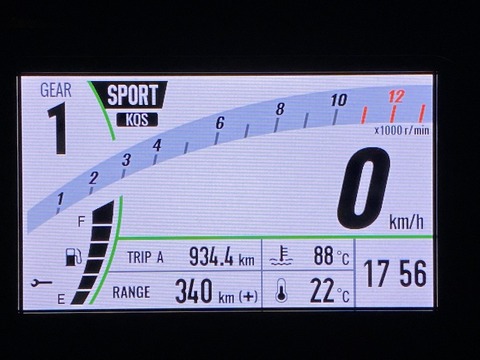

行きは330km高速、帰りは300km高速、それでも300km下道を走り、山歩きまでして934.4kmのツーリングでした!!!

ODOは18116kmになりました。オイル交換タイミング!!

ダムの水位が上限に達した場合に水をあふれさせる洪水吐のコンクリートスロープが綺麗ですね。

普段は地下にある発電用の水管から放流してるので、ここはほとんど水が流れないはず。

ダムをすぎてまもなく、道路は国道13号と合流し、鳩峰峠はここでおしまい。

次なる目的地に向けて再度の水分補給です。

時間はここでまだ9:30ですが、走行距離的にはもう帰ってもいいくらいの満足度w

しかしまだまだ回りたいところがあります。

欲張るために早起きしましたからね!

県道5号線から市道に逸れて、松川沿いに西側へ。

この写真の下側についてる標識、沿道にいくつも立っているのですが、他で見たことないですね。

上のは褪せてますが、よくある落石注意です。

ローカル標識なんだろうか?おそらく路肩注意の意味だと思われ、その標識にある通り、ボロボロの路肩と落石のある崖に挟まれた道を進んでいきます。

高低差はそれほどないですが、クネクネ具合はなかなかのもの。

それほど長く走らないうちに、大平の集落にでます。

大平という名前のとおり、ここだけ大きく開けていて平坦な地形。

地滑りか陥没地形のようにも見えますね。

いくつも家屋が立ち並んでいますが、どうやら多くは廃屋・空き家のよう。

とはいえ、畑の手入れの時期なのか冬支度なのか、この日は通過時に見ただけでも5〜6人ほど人影がありました。

前を走る軽自動車も住民の方なのかな?

集落を一番奥まで突き抜けたT字路の先は未舗装になりますが、ここの右側へ進みます。

目的は奥羽本線の赤岩駅。

ただし、未舗装なだけでなく線形も厳しいようで、さすがにリッターのロードバイクで入るのはリスキー。

2km弱の道のりを徒歩で行軍開始。

はじめのうちはNinja1000SXでも行けたかな?というフラットダートが続きます。

途中いくつか分岐しますが、基本的には「下る道」を選んで進みます。

大きく回り込むヘアピンカーブが2つに、小さいのが3つくらいで、あとは細かいクネクネ地形。

進むにつれてどんどん路面の斜度も厳しくなり、荒れ始めます。

幅の狭い車やオフロードバイクはちょっと注意すれば行き来できそうですが、天気の悪い日はやめておいたほうがよさそう。

土嚢の足元スカスカになってるのが怖すぎるw

この補強、話によると廃枕木を利用しているんだとか。

たしかに木の部分はかなり硬く、しっかりした素材のようです。

とはいえ下がどうなってるかは・・・

ヘアピンの部分は泥が水を含んでぐずぐずになっていました。

ここはバイクで来てたら絶対泣いてた。

FFの車だと勢いつけなきゃ登れなくなりそうですね。

歩くこと15分ほど、下り坂は割と楽でした。

川沿いにでて景色が開けたら、駅はもうすぐです。

駅への斜面を降りるところ、脇に大きな廃トンネルが見えます。

実はこのトンネル、奥羽本線が改良されるまではスイッチバック(折り返し)線として使われていたものです。

スイッチバックといっても、ただジグザグに折り返して上るタイプのものとは違い、ここは本線がまっすぐ伸びているので、通過する列車はスイッチバックする必要はありませんでした。

とはいえ、峠越えの線路の勾配は急なため、坂を上る列車は通過こそできるものの、駅で止まると再び発車することはできないという・・・。

そのため、停車は平坦なところにして、勢いをつけて再び登り始めるために「わき道」として作られたのがこのトンネルを含む駅の構造物です。

現在は機関車牽引でなく電車になって登坂性能が上がったことと、通過する列車が短くなって平坦部分だけにおさまるようになったこともあり、スイッチバックはお役御免。

こんな感じでただの草むらと化していたのでした。

春ごろだとトンネルまで簡単にいけるみたいですが、夏を超えたこの時期はもう草ぼうぼうで行く気にならずw

トンネルの正面側にまーっすぐ伸びるかつての線路跡。

ここを通って新しい駅のホームに入ります。

脇にある一段高いところは、スイッチバック時代のホーム跡ですね。

倉庫だか詰所だかもありますが、屋内側にも草が生えてる始末。

機器箱とか変電設備とか、いくつか現役で使っていそうな施設はありましたが、基本的には無人なのかな。

新しい駅の近くには車が数台止まっていました。

おそらく保線とか工事の拠点として使われているんでしょうね。

何かあったときには列車でここまで来て、ここから工事するために車で移動すると。

どの車も数日か数週間かは動かしていない感じでした。

新しい駅、といいましたが、新しい駅も既に駅として機能してはいません。

赤岩駅は2016年以降、全列車が通過する休止駅となっています。

大平の集落に車を使えない子供がいた頃には必要があったんだと思いますが、今や誰も使わないということなんでしょうね。

2016年より以前も12月頭から3月半ばまで休止となっていた期間があったようなので、本当に数人の住人ための駅だったんでしょうね。

そんなローカルで廃墟みにあふれた駅ですが、なんと駅設備は案外綺麗。

ご存知の人はご存知だと思いますが、スイッチバックを廃止したタイミングというのが、山形新幹線の開業。

そう、この駅、奥羽本線の駅であると同時に、新幹線が通過する駅でもあります。

山形新幹線はいわゆる「ミニ新幹線」で、在来線と直通してるんですね。

ぐぐっとカーブして一気に登ってくる、綺麗に整備された路盤。

こっちを見れば間違いなく新幹線の線路。

東京駅からここまで、「つばさ」が直通運転しているわけです。

全列車通過駅ですけどw

待合室は一応現役でした。

大きいハチが中でブンブンしていた・・・。

ベンチは4つ、壁の跡は時刻表かな。

もうこの駅に列車が止まることはなさそうです。

さて、駅ならざる駅をたっぷり楽しんだあとは、来た道を大笹生(おおざそう)の町まで戻ります。

もちろん徒歩で15分山道を戻って、更に路肩注意の道をバイクで戻る!

10:00過ぎに駅について、結局バイクに跨ったのは11:00くらいでした。

赤岩駅から先はどこにも道がつながっていないので、戻るほかありません。

朝は寒くて震えてたのに、上りの山歩きで汗だくになりました。

大笹生からは綺麗に整備された幹線、国道13号線を走り、山の中をトンネルで突っ切って西へ。

途中で脇道に逸れ、県道154号線、県道232号線に入ります。

こちらは道がガタガタながらもソコソコ交通があり、時折ダンプも行き交います。

路面のガタガタ具合はなかなかにヤバく、ポケットの中にビスケットがあったら128個くらいに増えそうです。

路面補修のセンスがない!

そんなデコボコ県道の先にあるのは、次の目的地である峠駅。

さきほどの赤岩駅から板谷駅を挟み、二駅西にあたります。

「峠の力餅」で有名な駅で、こちらは休止していない現役の駅です。

この駅は、豪雪地帯の中にあるため駅そのものがスノーシェッドですっぽり覆われた駅。

まるで工場施設の中にいるような雰囲気ですが、ここも当然さっきの線路のつづきなので、新幹線が通過する駅です。

透明トタンの明かりとりがあるとはいえ、薄暗く静寂に包まれた駅内。

上下線2本とホームの幅分の大きなスノーシェッドです。

新幹線は止まりませんが、奥羽本線の列車はとまります。

1日上下で各6本、合計12本だけの停車です。

ホームにはちゃんと照明と待合室もあり、ご覧の通りキチンと整備されています。

奥はすぐ山に入るトンネル。

外は見えませんが、駅へのアクセス道路も相当な勾配ですし、谷の深いところにかろうじて平地を見つけて存在することがわかります。

この駅も、かつてはスイッチバックが行われていた駅でした。

1990年まで、東から西に向かって「赤岩」、「板谷」、「峠」、「大沢」と、4駅連続でスイッチバック。

長大なトンネルがそう簡単に掘れず、動力を機関車に頼っていた時代、そうでもしないと米沢に列車を通せなかったし、そうでもして通す価値があったんですね。

スイッチバック側の線路の遺構はそのまま駅前の道路とつながっており、自由に出入りできます。

この通路の先に「峠の力餅」のお店があるので、冬場はここがメインの通路。

駅として現役で、屋根があり、通行もそこそこあるので、ここは藪に飲まれてはいませんw

かつて鉱山から掘り出した鉄鉱石を積みこんでいたこともあるそうで、駅構内はかなりの設備が用意されていたと思われます。

開放されている部分もレール4条ぶんくらいの設備は入りそう。

ポイントレールの分岐部分だけがなぜか残されているので、身近で見ることもできます。

峠駅の入り口となる県道には、先に訪れた赤岩駅との中間にあたる板谷駅への入り口もあります。

板谷駅や大沢駅もそれぞれたくさん見所があるみたいですが、今回はさすがに欲張りすぎたので、またの機会にw

峠駅をあとにしたら、再び来た道を戻って国道13号へ。

今日は往復ピストンが多くて疲れます!

お昼を回ったので腹も減った。

食事を求めて13号からは西に進み、米沢市の南端をかすめます。

米沢からは西吾妻スカイバレーこと県道2号で会津方面へ。

先日3ラインは走りましたが、こっちには来なかったので久々の走行です!

西吾妻スカイバレーも、かつては有料の観光道路だった場所。

そのため作りがよく、線形も美しく、景色もいい。

積雪地特有の路面のデコボコはあるものの、ツーリングにはもってこいの道。

スカイバレーを走り抜け、五色沼のあたりからはゴールドラインに乗り換え。

山歩きでかいた汗が気持ちよくとび、涼しい高原の空気。

食事はどうなったかって?今日最後の目的は会津で馬刺し!

会津坂下か会津若松で迷いましたが、今回は会津若松。

時間が遅くなってしまい、到着は13:30。

ちょっと駅で長居しすぎたのと、前走車が予想以上に多かった・・・!

14:30までやっておられるそば・うどんの徳一さんでお昼にします。

今日のチョイスは「会津の天ざる」と、もちろん馬刺し!!!

会津の馬刺しは赤身ですね。生姜醤油であっさりおいしい。

会津の天ざるは名物が揚げてあって、にしんの一夜干しにするめいか、山菜・・・

そしてなんと、薄皮まんじゅうw

あんこたっぷりのお饅頭がカラッと揚がってびっくりしましたが、めっちゃうまい!

欲張りツーリングの締めとしては大満足なご馳走でした。

そんなこんなで、磐梯河東ICから高速に乗って、常磐道経由で帰宅。

行きは330km高速、帰りは300km高速、それでも300km下道を走り、山歩きまでして934.4kmのツーリングでした!!!

ODOは18116kmになりました。オイル交換タイミング!!

コメント

コメント一覧 (4)

先日、大根さんの 記事を参考に”高原ツーリング”に行って来ました。

生憎、薄曇りで「ぱっ」としない天気でしたがなんとかなりました。

今回の記事の”峠駅”のタイトル写真ですがとてもカッコイイですね!

KAZEの表紙になりそうなくらいGOOD!

初老(+リターンライダー)の私としては大根さんほど精力的に走れませんが

大根さんの記事を見て「行きたい!行きたい!」という願望が活力になっています。今後もツーリング記事楽しみにしております。

ツーリングスポットや巡り方の紹介がblogを書くひとつの目的ですので、

活力の源になれているのであれば嬉しい限りです。

(〃´▽`)ノシ🌞

検索エンジンでHitして訪問しました

1000SXの走行距離凄いですねぇ

(◎_◎;)

私も5月に納車してますが

やっと5000km届くところです

ツーリングレポートが参考になりますので

ちょいちょいお邪魔させていただきます

とはいっても

1日にこれだけの距離は走れませんが....

うちの忍ちゃんは同じ緑ですが

ちょっとだけアレンジしちゃってます

https://tetsuro-toda.com/

距離行ってる時は高速比率高めだったりするので、あんまり褒められたもんじゃありません笑

参考にしていただきありがとうございますー